社員旅行や団体旅行の幹事を任されると、プレッシャーを感じる方も多いのではないでしょうか?

中でも海外旅行となると「言葉の壁」「文化の違い」「トラブル時の対応」など、国内とは違ったハードルがあります。

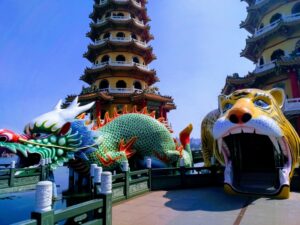

特に台湾は、日本からの距離も近く、比較的ハードルが低いとはいえ、団体で行動するとなると予想外のトラブルも発生しやすいのが現実です。

旅行会社として、これまで何百件と台湾への団体旅行をお手伝いしてきた中で、「これは押さえておいた方がいい」と確信したポイントが7つあります。

本記事では、添乗員の実体験も交えながら、幹事様が事前に把握しておくべき注意点を、1つずつ丁寧に解説していきます。

目 次

ポイント①:「全員に満足してもらおう」と思いすぎない

なぜこの考え方が危険なのか?

幹事様がよく抱える悩みのひとつが「参加者全員に満足してもらいたい」という気持ちです。

この気遣いは素晴らしいのですが、実は団体旅行において「全員が100%満足」する旅を作るのは不可能に近いのです。

社員の年齢層や性別、体力、海外経験、食の好みなどは多種多様。

若手はアクティビティを好む一方で、年配者は静かに観光したいと希望する場合もあります。

幹事様が全方位に配慮しようとすると、かえって「中途半端な行程」になってしまい、誰にも刺さらない旅になってしまう恐れがあります。

添乗員として見てきた“よくあるパターン”

ある50名規模の社員旅行では、幹事様が「自由行動を多めにすればみんな満足するだろう」と配慮し、観光よりも自由時間を多く設定。

しかし、参加者からは「せっかく団体で来たのに一体感がなかった」「どこへ行ったら良いかわからず困った」と不満の声が多数あがりました。

一方で、全行程をきっちり団体行動にした別のツアーでは「息抜きがなくて疲れた」「自由時間がなさすぎる」との声が…。

つまり、どこかで割り切って、中心となるターゲット層に合わせた設計をしないと、逆に誰も満足しない旅になってしまうのです。

解決策:ターゲット層を明確にする

幹事様が最初にやるべきは、旅行の「ターゲットの明確化」です。例えば、「今回は新入社員の歓迎が目的」であれば、若手が楽しめるプランを中心に構成し、年配の方にはオプションで自由行動を用意するなど、全体の軸をブレさせずに“調整枠”で対応するのがポイントです。

また、事前にアンケートを取ることで、おおよその希望傾向を把握できますが、全てを反映しようとしないことが大切です。

添乗員としても「この旅行はこういう目的でこういう層を意識しています」と幹事様が明言してくれた方が、現場でもメリハリのあるサポートが可能です。

注意点:声の大きい人の意見に振り回されない

幹事様が最も陥りがちな落とし穴は「声の大きい人(役員や社内で発言力のある人)」の意見に引きずられてしまうことです。

その人の希望だけに寄せてしまうと、他の参加者から反感を買ったり、全体のバランスを欠いてしまう恐れがあります。

公平性と一貫性を持った設計が、幹事様への信頼を高める鍵となります。

このように、「全員に満足してもらおう」とするよりも、「全体の8割が満足し、残りの2割にも配慮する」程度の設計が、実はもっとも旅行全体の満足度を高める近道なのです。

ポイント②:時間管理は日本以上に厳しくする

時間にルーズな人が引き起こす「連鎖トラブル」

台湾は日本と比べて時間に対して“おおらか”な文化があります。

現地スタッフやバス運転手も、日本のように「1分単位で動く」という感覚ではありません。

しかし、それを言い訳にして団体内の時間管理が甘くなると、遅れが連鎖し、旅程全体に大きな影響を与えることがあります。

例えば、1人の遅刻で出発が15分遅れた場合、その後の観光地の滞在時間が短縮されたり、予約していたレストランに遅れてしまったりと、他の参加者に迷惑がかかります。

添乗員としては、こうした事態を未然に防ぐためにも、日本以上に時間に対して「厳格なルール設定」が必要だと実感しています。

添乗員の体験談:3分の遅れが1時間の損失に

ある旅行では、参加者のうち1名が集合時間を勘違いして遅刻。全員がバスに乗り込み出発を待っていたため、添乗員がその方に電話をかけて迎えに行くことに。

その対応で現地ガイドとの打ち合わせがずれ込み、予約していた故宮博物院の入場時間を逃すという事態に発展。

結果的に代替プランを組むことになり、予定の半分以上を失ってしまったという苦い経験があります。

解決策:出発時間と「締切時間」の明確化

幹事様には、ぜひ「集合時間」と「出発時間」を分けて設定することをおすすめします。

たとえば、「集合は8:45、出発は9:00」と明記し、実際には8:55に出発するなど、少し余裕を持たせつつも締切を明確に伝えるのが効果的です。

また、添乗員としては「◯時にはバスが出発します。乗っていない方は置いていきます」と最初に宣言することで、参加者の意識が引き締まります。

もちろん実際には全員乗るまで待ちますが、「あえて強めに言っておく」のがポイントです。

注意点:自由行動の終わり時間こそ要注意

特に注意が必要なのが「自由行動後の再集合」。

観光地や夜市などで自由行動を設定すると、つい夢中になって時間を忘れる方も出てきます。

添乗員は「15分前集合」の声かけを徹底し、迷いやすい場所では地図の配布と集合ポイントの写真掲示も忘れずに。

幹事様がその場にいる場合は、目立つ場所で待機してもらうのも効果的です。

“集合しやすい工夫”をすることで、遅れを防ぐ仕組みを構築していきましょう。

ポイント③:トイレ休憩は計画に組み込んでおく

見落とされがちだが、失敗の原因になりやすい

日本と比べると、台湾では大型バス用の駐車スペースが限られており、かつ「清潔なトイレ」が常に近くにあるわけではありません。

特に女性が多い団体や年配の方が参加する社員旅行では、トイレのタイミングを誤ると大きな不満の原因になります。

「バス移動30分だし大丈夫だろう」と思っても、渋滞や予期せぬ停車で1時間以上になることも。

1名が「トイレに行きたい」と言えば、バスは一時停止せざるを得ず、予定全体がずれ込むリスクが生じます。

添乗員の工夫:場所と時間を“先読み”する

私たち添乗員は、現地ガイドと相談し、どこでトイレが使えるかを事前にチェックしています。

観光地の中でも「団体向けの広めのトイレがある場所」「紙があるかどうか」「手洗い設備の状態」まで確認します。

幹事様には、1日のスケジュールの中で「●●時にトイレに寄る予定」とアナウンスしておくと、参加者も安心できますし、不意のトラブルも避けやすくなります。

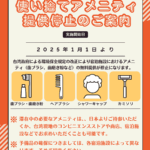

注意点:台湾のトイレは“紙を流せない”場所も多い

意外と知られていないのが、台湾の一部公共トイレではトイレットペーパーを流してはいけないということ。

便器の横に備え付けのゴミ箱に捨てるよう案内されていることがあります。

この点を事前に説明しておかないと、便器が詰まってしまう原因にも。

添乗員としても「このトイレは紙を流せませんので、横のゴミ箱にお願いします」と案内することで、現地の方とのトラブルを防いでいます。

ポイント④:食事の好みに過度に配慮しすぎない

「全員が満足する食事」は存在しない

台湾は食の宝庫。小籠包、牛肉麺、魯肉飯など、日本人の舌にも合う料理が多い国です。

しかし、団体旅行では「香草が苦手」「脂っこいものが苦手」「辛い料理が苦手」といった意見が必ず出てきます。

幹事様としては、「みんなに満足してもらいたい」と思って、食事を和食に寄せたり、味気ない観光レストランにしたりしがちですが、これは台湾ならではの食体験を薄めてしまう結果にもなります。

添乗員の現場体験:八角の香りと“食べられない人”の心理

八角(スターアニス)の香りは、台湾料理に欠かせない香辛料の一つですが、日本では苦手とする人も少なくありません。

ある団体では、レストランで出された煮込み料理にこの香りが強く含まれており、何人かが手をつけなかったことがあります。

このとき、他の参加者が「せっかくなのにもったいない」と話す場面もあり、食べられなかった方が萎縮してしまったという出来事がありました。

食の好みは、周囲との温度差も含めた“空気づくり”が必要だと痛感した瞬間でした。

解決策:「2回中1回だけ“台湾らしい食事”」でOK

例えば、3日間で2回の団体食がある場合、1回は日本人に人気の定番台湾料理店(鼎泰豊など)、もう1回はややローカルな店や夜市体験というように、食事の“バランス”を取ることで、両者に配慮できます。

また、アレルギーや制限食がある方には事前アンケートを取っておき、旅行会社に相談して個別対応を事前に依頼しておくと安心です。

注意点:勝手な個別対応は逆効果

幹事様が気を利かせて「Aさんは八角が苦手だから別メニューに…」と現地レストランに突然リクエストしても、団体向けメニューでは難しい場合が多いです。

当日現場ではなく、必ず旅行会社を通じて事前手配しておきましょう。

ポイント⑤:自由時間とオプションのバランス

「自由時間=良いこと」とは限らない

自由時間は参加者にとって魅力的な要素ですが、あまりに自由度が高すぎると、「何をすれば良いか分からない」「移動が不安」「言葉が通じず困った」という声も出ます。

特に海外旅行に不慣れな社員が多い場合、自由行動の多用はリスクを伴います。

添乗員の経験談:夜市で“はぐれた”トラブル

ある社員旅行では、士林夜市で2時間の自由行動が設けられていました。

集合時間に戻ってこない方が1名おり、添乗員と幹事様が30分以上探し回った結果、本人は道に迷っていたことが判明。

最終的に帰国便にギリギリになってしまう事態になりました。

解決策:「自由行動+選べるオプションツアー」が理想

例えば「午後は自由行動」としつつ、希望者には「お茶体験」や「足つぼマッサージツアー」など、旅行会社が用意するオプショナルツアーを選べる形にすると、安心感と満足感の両立ができます。

また、添乗員としては「現地SIMの貸出」「LINEグループの作成」「集合ポイントの写真送信」など、自由時間のトラブル予防も積極的に提案しています。

注意点:自由時間後の「お土産時間」と「集合時間」がズレやすい

自由行動後に「集合→お土産購入→空港へ移動」という流れが多いですが、時間配分が甘いとお土産時間が足りずにクレームになることも。

買い物の時間は最低30分、できれば45分以上確保しましょう。

ポイント⑥:団体行動の“場づくり”を意識する

「ただ移動するだけ」では交流は生まれない

社員旅行の目的は、単なる観光ではなく「社内の交流促進」や「雰囲気づくり」です。

ですが、行程が観光地の移動ばかりになると、参加者同士が接点を持つ機会が少ないまま終わってしまうこともあります。

添乗員の工夫:写真タイム・天燈上げ・レク企画

人気の「十分での天燈上げ」体験では、グループに分けて願い事を書き、空へ一斉に上げることで自然と会話が生まれます。

また、夜市やホテルロビーで「〇〇さんに感謝を伝えるカード記入」など、ちょっとしたレク企画やコミュニケーションの“きっかけ”を作るのも効果的です。

幹事様におすすめ:事前に“交流促進”の工夫を企画に

-

初日の昼食で「くじ引きで座席をシャッフル」

-

自己紹介タイムを1人30秒で実施

-

最終日に「旅の思い出を1人一言」発表

こうした小さな演出は、添乗員もフォローできますので、ぜひ旅行会社と相談して盛り込んでみてください。

注意点:無理やりな「団体感」は逆効果になることも

強制的な自己紹介や、年齢差のあるチーム対抗ゲームなどは、かえって一部の人に「やらされ感」や「疲労感」を与えることも。“ゆるく巻き込む”スタンスが重要です。

ポイント⑦:もしものトラブル対応マニュアルを事前に用意

旅に“想定外”はつきもの

パスポート紛失、体調不良、交通渋滞、天候悪化…。団体旅行では、こうした「想定外」の出来事が必ず1つは起きます。

問題は、発生時に誰が、どう対応するかを決めていないと混乱が大きくなるという点です。

添乗員の実例:発熱者が出た際の判断と対応

コロナ後、海外旅行では「発熱者」が出たときの対応がとても重要になりました。

あるツアーで出発当日の朝に熱を出した社員さんがいました。

幹事様がすぐに連絡していただいたので、添乗員・現地ガイド・保険会社への連絡がスムーズに行え、他の参加者への影響も最小限に抑えられました。

幹事様が用意すべき“トラブル対応表”

-

保険証のコピー(各自持参)

-

緊急連絡先リスト(全員分+現地)

-

旅行会社・添乗員・現地通訳の連絡体制

これを旅行前に配布・共有しておくことで、トラブルが起きた際も落ち着いて対応できます。

注意点:「添乗員がいるから大丈夫」ではない

添乗員がいても、最終的な判断は幹事様に委ねられるケースが多いです。

幹事様自身での判断、上司への判断を仰ぐ事例など、ザックリとで良いので確認しておくといざという時に対応が早いです。

まとめ

台湾は、食・文化・人のあたたかさ、どれを取っても日本人にとって魅力あふれる旅行先です。

しかし、団体で訪れる場合は「段取り」と「配慮」の質が問われる旅でもあります。

幹事様が7つのポイントを意識しておくことで、失敗のリスクを最小限に抑え、誰もが「行ってよかった」と思える旅行になるはずです。

ご相談・お見積りはお気軽に当社までご連絡ください。

添乗員付きの安心プランで、幹事様の負担を軽減いたします。